Vous êtes ici

2.1.5. La notion d’espace de mobilité des cours d’eau

La mobilité latérale des lits fluviaux est aujourd’hui reconnue comme un élément positif qui participe au bon fonctionnement géomorphologique de l’hydrosystème et qui contribue à enrichir la diversité des habitats écologiques. Cette reconnaissance est à l’origine du concept d’espace de liberté (on parle aujourd’hui davantage d’espace de mobilité ou d’espace de bon fonctionnement), qui est un concept de gestion apparu dans l’Allier au début des années 1980 quand il s’est révélé nécessaire de trouver des solutions alternatives pour faire face à l’enfoncement du lit suite aux extractions de graviers (Malavoi et Bravard 2010). Le concept a progressé, puisqu’il est aujourd’hui reconnu juridiquement en France dans plusieurs textes législatifs sous l’appellation « espace de mobilité » (chap. I.1.2.4).

La mobilité latérale des lits fluviaux est aujourd’hui reconnue comme un élément positif qui participe au bon fonctionnement géomorphologique de l’hydrosystème et qui contribue à enrichir la diversité des habitats écologiques. Cette reconnaissance est à l’origine du concept d’espace de liberté (on parle aujourd’hui davantage d’espace de mobilité ou d’espace de bon fonctionnement), qui est un concept de gestion apparu dans l’Allier au début des années 1980 quand il s’est révélé nécessaire de trouver des solutions alternatives pour faire face à l’enfoncement du lit suite aux extractions de graviers (Malavoi et Bravard 2010). Le concept a progressé, puisqu’il est aujourd’hui reconnu juridiquement en France dans plusieurs textes législatifs sous l’appellation « espace de mobilité » (chap. I.1.2.4).

L’article 2 de l’arrêté français du 24 janvier 2001 stipule que « […] l’espace de mobilité est évalué par l’étude d’impact en tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l’espace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres ». Le lit mineur est défini dans l’arrêté comme « l’espace d’écoulement des eaux formé d’un chenal unique ou de plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement ». Cette notion recouvre donc clairement celle de bande active des géomorphologues, à savoir l’espace occupé par les chenaux en eau et les bancs de graviers ou de sables non végétalisés.

Un guide méthodologique publié par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse (AERM&C) est entièrement consacré au problème de la délimitation de cet espace (Malavoi et al. 1998). Celui-ci est défini de manière plus précise comme étant « l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour permettre une mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres ». Il intègre donc la bande active du cours d’eau et l’espace du lit majeur (fond de vallée inondé par les crues extrêmes) susceptible d’être érodé par le cours d’eau et accepté socialement comme tel (fig. 12).

Un guide méthodologique publié par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse (AERM&C) est entièrement consacré au problème de la délimitation de cet espace (Malavoi et al. 1998). Celui-ci est défini de manière plus précise comme étant « l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour permettre une mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres ». Il intègre donc la bande active du cours d’eau et l’espace du lit majeur (fond de vallée inondé par les crues extrêmes) susceptible d’être érodé par le cours d’eau et accepté socialement comme tel (fig. 12).

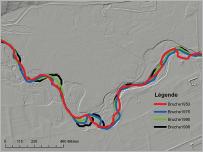

L’approche historique qui consiste à reconstituer les tracés successifs du lit et à définir une enveloppe de migration historique (fig. 13) est présentée comme une méthode appropriée de délimitation de l’espace de mobilité fonctionnel. Cette approche doit être couplée à une cartographie précise des enjeux et de leur vulnérabilité. L’espace de mobilité ainsi défini doit ensuite faire l’objet d’une phase de négociation avec les acteurs afin de soustraire d’éventuels enjeux dont la protection semble justifiée.

Une revue bibliographique récente des pratiques en matière de délimitation de l’espace de mobilité (Piégay et al. 2005) recommande l’imbrication d’échelles spatiales comme approche pertinente pour la définition des objectifs de gestion en matière de préservation et de restauration de cet espace. Une revue des outils mobilisables est également proposée, en distinguant trois grands types d’approche :

Une revue bibliographique récente des pratiques en matière de délimitation de l’espace de mobilité (Piégay et al. 2005) recommande l’imbrication d’échelles spatiales comme approche pertinente pour la définition des objectifs de gestion en matière de préservation et de restauration de cet espace. Une revue des outils mobilisables est également proposée, en distinguant trois grands types d’approche :

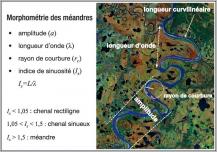

• l’approche morphométrique fondée sur l’amplitude d’équilibre des méandres (fig. 14) ;

• l’approche historique fondée sur la superposition des tracés en plan au cours du temps (fig. 13) ;

• la modélisation numérique.

L’espace de mobilité est ainsi reconnu comme une solution permettant de délimiter une enveloppe spatiale résultant d’un compromis négocié. Il s’agit en effet de faire la part entre les bénéfices environnementaux liés à l’érosion des berges, et les bénéfices économiques induits par la protection des terrains et des infrastructures contre l’érosion.

Il est aussi admis que le principe visant à promouvoir le recul des berges et la mobilité en plan du lit des cours d’eau n’est pas adapté à toutes les situations. Certains types de cours d’eau ne possèdent pas véritablement de dynamique latérale active. Délimiter un espace de mobilité dans un tel contexte n’a donc pas vraiment de sens. Il existe aussi des cas où l’analyse coût-bénéfice (ACB) de la protection de berge peut justifier le recours au génie civil ou au génie biologique. Enfin, il n’est pas non plus pertinent de promouvoir l’érosion des berges dans une situation de régime sédimentaire excédentaire et d’exhaussement du lit. Le concept apparaît surtout adapté aux morphologies à bancs alternes et en tresses en régime sédimentaire déficitaire.

La législation suisse impose quant à elle la définition précise d’un espace réservé pour les cours d’eau, visant à assurer la protection contre les crues et les fonctions biologiques et sociales.

La législation suisse impose quant à elle la définition précise d’un espace réservé pour les cours d’eau, visant à assurer la protection contre les crues et les fonctions biologiques et sociales.

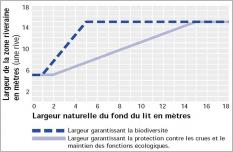

Défini à l’aide d’un abaque (fig. 15) dont le périmètre de référence correspond à la largeur du fond du lit, cet espace minimal est basé sur les besoins réels des cours d’eau, dépendant de la taille du bassin versant, des débits, de la dynamique naturelle ainsi que des besoins de la faune et de la flore typiques des cours d’eau. Ainsi, l’article 41 de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) impose les dimensions exactes de ces espaces. À titre d’exemple, « l’espace réservé doit être de 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m ».

Aucune construction nouvelle n’est tolérée au sein de cet espace à l’exception des installations qui servent un intérêt public ou en zone urbaine suite à dérogation.

Bien que les méthodes de définition du périmètre de l’espace de mobilité soient différentes en France et en Suisse, il n’en reste pas moins que les États encouragent la mise en œuvre d’actions favorisant la dynamique naturelle des cours d’eau.