Vous êtes ici

2.1. Leçons de l’histoire

2.1.1. Le génie végétal : des techniques ancestrales

L’origine des techniques végétales remonte loin dans le passé, puisque déjà au premier siècle avant J.-C., Columelle, agronome romain, décrit la façon d’utiliser des boutures de saule (Evette et al. 2009). En Chine, les traces de l’utilisation des végétaux sont très anciennes et pourraient remonter à plus de 2 000 ans avant J.-C. (Stokes et al. 2010).

L’origine des techniques végétales remonte loin dans le passé, puisque déjà au premier siècle avant J.-C., Columelle, agronome romain, décrit la façon d’utiliser des boutures de saule (Evette et al. 2009). En Chine, les traces de l’utilisation des végétaux sont très anciennes et pourraient remonter à plus de 2 000 ans avant J.-C. (Stokes et al. 2010).

Et si l’on trouve déjà des guides donnant des informations techniques sur les ouvrages de génie végétal dès le 18e siècle, c’est bien au 19e que ces techniques prennent leur essor dans les Alpes. En effet, à cette période, les Alpes font face à des phénomènes de déboisement intenses en lien notamment avec une pression de pâturage élevée. L’absence de végétation ligneuse sur de nombreux bassins versants génère de forts problèmes d’érosion, aggravant les phénomènes de laves et charriages torrentiels ou d’inondations. Ces désastres amènent à une prise de conscience des pouvoirs publics et à la promulgation de mesures énergiques par les gouvernements suisse, italien ou français. Ainsi, en France, des lois sur le reboisement et l’engazonnement des montagnes sont adoptées autour de 1860 (Labonne et al. 2007).

S’ensuivent, dans de nombreuses parties des Alpes, d’énormes travaux de restauration des terrains en montagne, incluant des ouvrages de génie civil, mais également une large part de travaux à base de génie végétal. À titre d’exemple, dans le Diois et les Baronnies (Sud de la région Rhône-Alpes), ce ne sont pas moins de 92 720 ouvrages de génie végétal de type fascines ou clayonnages qui furent construits le long des thalwegs. De même, 760 km de ravines furent stabilisés à l’aide de matelas de branches (Evette et al. 2009).

Ces travaux gigantesques ont généré une importante expérience française des services de restauration des terrains en montagne (RTM) en matière de génie végétal et d’engazonnement (Bernard, Demontzey, Mathieu, Surell, Thiery, etc.) dans la deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e.

2.1.2. Expérience ancienne sur le génie végétal en rivières et torrents de montagne

De nombreuses techniques ont été utilisées pour stabiliser le fond du lit et les berges des rivières de montagne (Labonne et al. 2007). Dans ce chapitre, quelques exemples seront montrés afin d’illustrer l’intérêt et les limites de ces techniques.

2.1.2.1. Stabilisation du fond du lit des rivières de montagne

Parmi les techniques de génie végétal utilisées pour stabiliser le fond des rivières et torrents de montagne (majoritairement pour des ravines et cours d’eau temporaires), on peut notamment citer les barrages en fascines, ceux en clayonnages et ceux en palissades.

Parmi les techniques de génie végétal utilisées pour stabiliser le fond des rivières et torrents de montagne (majoritairement pour des ravines et cours d’eau temporaires), on peut notamment citer les barrages en fascines, ceux en clayonnages et ceux en palissades.

Il est important de signaler qu’il est illusoire de chercher à stabiliser le fond d’un cours d’eau à écoulement permanent avec des végétaux vivants. En effet, les ligneux ne peuvent pas survivre dans des milieux constamment immergés, et les racines des arbres ne descendent quasiment pas sous le niveau de la nappe. Pour protéger une berge avec du génie végétal, il est donc indispensable d’avoir soit une protection de pied de berge en enrochement, soit d’avoir un fond de lit stable. Par ailleurs, dans les torrents et rivières torrentielles, le charriage de matériaux grossiers peut conduire à un décapage de la végétation exposée.

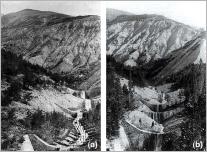

Des barrages en clayonnages transversaux ont été utilisés pour stabiliser le fond du lit des torrents, entre deux barrages en maçonnerie, comme on peut le voir sur la figure 2a représentant le torrent du Bourget, en Savoie (France). Il semble néanmoins que ces ouvrages transversaux n’aient pas résisté avec le temps, puisque 18 ans plus tard (fig. 2b), la série de barrages en clayonnages a été remplacée par un barrage en maçonnerie.

Des barrages en clayonnages transversaux ont été utilisés pour stabiliser le fond du lit des torrents, entre deux barrages en maçonnerie, comme on peut le voir sur la figure 2a représentant le torrent du Bourget, en Savoie (France). Il semble néanmoins que ces ouvrages transversaux n’aient pas résisté avec le temps, puisque 18 ans plus tard (fig. 2b), la série de barrages en clayonnages a été remplacée par un barrage en maçonnerie.

On peut néanmoins noter que ces techniques de végétalisation du lit et des berges ont conduit dans d’autres cas à des résultats spectaculaires, comme le montrent les deux photos prises à 5 ans d’intervalle sur un ouvrage italien de 1912 (fig. 3).

2.1.2.2. Stabilisation des berges de cours d’eau

De nombreuses techniques ont été utilisées pour la protection des berges des rivières et torrents de montagne. On peut bien sûr citer les fascines, qui peuvent être de structure et de dimension variables.

De nombreuses techniques ont été utilisées pour la protection des berges des rivières et torrents de montagne. On peut bien sûr citer les fascines, qui peuvent être de structure et de dimension variables.

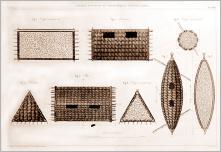

La fascine simple est constituée de tiges souples, droites et sans intersection, d’un diamètre inférieur ou égal à 2-3 cm. Ces tiges sont assemblées toutes dans le même sens, dans un fagot de 30 à 35 cm de diamètre et d’une longueur de 2,5 à 3 m. Ces fagots sont serrés avec des liens en fil de fer ou en osier. Les fascines d’une longueur supérieure à 3 m sont plus difficiles à utiliser (Scheck 1885).

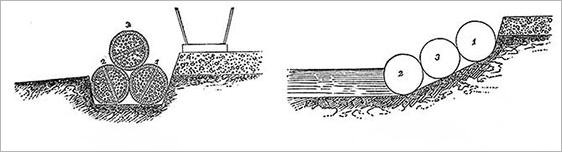

Les fascines à noyau, encore appelées saucissons, sont des structures de plus gros diamètre variant entre 0,8 à 1,20 m. Ces saucissons contenaient un cœur en sable, gravier, terre ou pierres qui était entouré de branchages, voire par 7 fascines juxtaposées. Ces saucissons pouvaient être utilisés seuls ou juxtaposés par deux ou trois (fig. 4 et 5) (Dugied 1819 ; Defontaine 1833 ; Labonne et al. 2007).

On trouve également des protections faites à base de gabions en osier (fig. 6), qui permettent d’endiguer les petits torrents à des coûts bien moindres que les digues en pierres (Dugied 1819).

On trouve également des protections faites à base de gabions en osier (fig. 6), qui permettent d’endiguer les petits torrents à des coûts bien moindres que les digues en pierres (Dugied 1819).

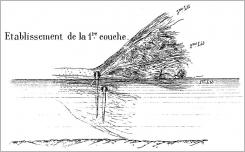

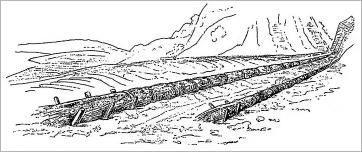

De nombreux épis ont également été construits à l’aide de techniques de génie végétal pour protéger les berges. Ces ouvrages étaient appelés « tunages » (fig. 7) et faisaient largement appel aux fascines, généralement sur plusieurs couches.

Ce bref aperçu montre l’ampleur de ce qu’ont pu être les travaux de génie végétal au cours des siècles précédents. La faiblesse des coûts de main-d’œuvre autorisait en effet des constructions végétales sur de très longs linéaires et avec des techniques variées.