Vous êtes ici

2.1.1. L’équilibre morphologique

Une des principales caractéristiques de la rivière est d’assurer le transfert des sédiments (sables, graviers, galets, etc.) vers l’aval. Selon les cours d’eau, la quantité de sédiments transportée se compte généralement en dizaines de milliers de tonnes par an. Pour cela, la rivière dispose de deux principales sources d’énergie : la gravité liée à la pente du fond de vallée et les débits en période de crue.

Plus la pente est forte et les débits élevés, plus la rivière est capable de déplacer de grandes quantités de matériaux. On quantifie cette énergie disponible par la puissance hydraulique, qui est le produit de la pente de la ligne d’eau, du débit et du poids volumique de l’eau. Afin de pouvoir comparer des rivières de différentes tailles, on rapporte cette puissance à la largeur du lit et on obtient la puissance spécifique.

La fourniture sédimentaire et les débits ne sont pas constants dans le temps. Ils fluctuent en fonction des variations climatiques (saisonnières à séculaires) et des modifications de l’occupation du sol qui affectent le bassin versant. Le lit de la rivière s’ajuste donc continuellement pour maintenir une capacité de transport en adéquation avec la charge sédimentaire charriée par les eaux. C’est la raison principale de la grande mobilité des lits fluviaux.

Cette mobilité se manifeste concrètement par des berges qui reculent, des chenaux qui changent de position, des bancs qui se forment et qui disparaissent… Sans cette « respiration » des formes fluviales, la rivière ne peut trouver son état d’équilibre dans lequel les processus d’érosion et de dépôt se compensent, et les sédiments sont transportés vers l’aval. On parle d’équilibre lorsque les paramètres qui définissent la morphologie du lit (pente, largeur et profondeur à pleins bords, tracé et sinuosité) restent relativement stables dans le temps.

Cette mobilité se manifeste concrètement par des berges qui reculent, des chenaux qui changent de position, des bancs qui se forment et qui disparaissent… Sans cette « respiration » des formes fluviales, la rivière ne peut trouver son état d’équilibre dans lequel les processus d’érosion et de dépôt se compensent, et les sédiments sont transportés vers l’aval. On parle d’équilibre lorsque les paramètres qui définissent la morphologie du lit (pente, largeur et profondeur à pleins bords, tracé et sinuosité) restent relativement stables dans le temps.

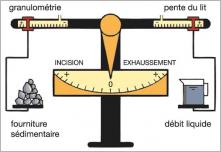

Il arrive parfois que l’équilibre soit rompu et que la géométrie du lit se transforme durablement sous l’effet d’une dérive des variables de contrôle comme les modifications des régimes de crue ou des quantités de sédiments disponibles, appelées forçages hydrologiques et détritiques. Les mécanismes qui gouvernent ces ajustements ont été conceptualisés au début du 20e siècle par Gilbert (1914) et Mackin (1948), puis représentés schématiquement sous forme d’une balance par Borland et Lane quelques années plus tard (fig. 1). Cette illustration offre la possibilité de prédire qualitativement les réponses morphologiques susceptibles de se produire lorsque les débits liquides et/ou la charge sédimentaire changent. Elle permet aussi de prédire quels seront les mécanismes du retour à l’équilibre.

Les variables de contrôle sont imposées au cours d’eau par le climat, le relief, la géologie et l’occupation du sol et sont soumises à de fortes variabilités dans l’espace et dans le temps. Il s’agit d’une part des caractéristiques hydrologiques donc le débit liquide conditionné entre autres par le taux de boisement du bassin versant et, d’autre part, du débit solide, conditionné par les conditions d’érosion du bassin versant, l’état des réserves sédimentaires dans les lits et la nature des berges du cours d’eau.

L’ensemble de ces variables influent sur les caractéristiques des cours d’eau et, par conséquent, sur des variables de réponse (ou d’ajustement) qui s’ajustent en permanence aux débits liquide et solide : géométrie du lit, tracé en plan, taille des matériaux.

L’ensemble de ces variables influent sur les caractéristiques des cours d’eau et, par conséquent, sur des variables de réponse (ou d’ajustement) qui s’ajustent en permanence aux débits liquide et solide : géométrie du lit, tracé en plan, taille des matériaux.

Ainsi, lorsque la capacité de transport devient excédentaire par rapport à la charge à transporter, le lit s’incise, ce qui a pour effet de réduire la pente et donc de réduire la capacité de transport du cours d’eau. D’autre part, des processus de tri granulométrique vont progressivement augmenter la dissipation d’énergie et diminuer ainsi la capacité de transport. L’enfoncement du lit s’effectue principalement par évacuation des matériaux de petit diamètre, ce qui conduit à la formation d’une couche grossière de surface, appelée pavage. La rugosité de surface s’en trouve augmentée, ainsi que la résistance du lit à l’érosion.

Inversement, lorsque la capacité de transport devient déficitaire par rapport à la charge sédimentaire, le lit s’exhausse, la pente augmente et le tri granulométrique contribue à diminuer la taille des grains en surface.

Cette approche reste néanmoins limitée en matière de prédiction quantitative de l’ajustement morphologique, car elle ne donne pas de formulation mathématique de la relation entre débit liquide, débit solide, pente et taille des grains. Il est toutefois théoriquement possible de combiner une loi de résistance à l’écoulement et une loi de transport solide afin de modéliser la pente d’équilibre (Wilcock et al. 2009), mais ce type d’approche reste encore du domaine de la recherche (Ferro et Porto 2011).

La balance de Lane-Borland ne s’intéresse qu’à la pente d’équilibre (s) et à la granulométrie du lit (D50 ou diamètre médian). Or, la morphologie d’une rivière possède bien d’autres variables d’ajustement, dont les principales sont la largeur et la profondeur à pleins bords (notées respectivement wb et db), la sinuosité du tracé en plan (λ), ainsi que la rugosité du lit (n). Ces variables s’ajustent également aux modifications des forçages hydrologiques et détritiques. La synthèse des observations empiriques a conduit à proposer d’autres modèles conceptuels qui intègrent toutes les dimensions de la morphologie fluviale. Il s’agit du modèle de Schumm (1971), qui peut s’écrire ainsi :

avec Q, le débit liquide, et Qs, le débit solide.

Ces relations expriment les tendances d’évolution des variables d’ajustement en réponse à une augmentation ou à une diminution des débits liquide et solide. Par exemple, dans le cas d’une diminution du débit solide, les variables placées au numérateur (largeur à pleins bords et pente) vont décroître, tandis que celles placées au dénominateur vont augmenter (profondeur à pleins bords, sinuosité, granulométrie, rugosité de surface).

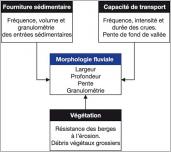

Toutes ces relations ne donnent qu’une image partielle de la complexité des interactions qui gouvernent les hydrosystèmes fluviaux. Elles ne prennent pas en compte l’influence de la végétation sur la morphologie fluviale. Or, celle-ci joue un rôle primordial, notamment par le renforcement de la résistance des berges à l’érosion, par l’augmentation de la résistance à l’écoulement et par la fourniture de débris végétaux qui peuvent jouer un rôle morphologique majeur, notamment en matière de stockage sédimentaire : de par la création d’embâcles (piégeage de débris végétaux par la végétation en place : bois mort de toutes tailles, feuillages, etc.), les sédiments sont piégés à leur tour et s’accumulent.

Toutes ces relations ne donnent qu’une image partielle de la complexité des interactions qui gouvernent les hydrosystèmes fluviaux. Elles ne prennent pas en compte l’influence de la végétation sur la morphologie fluviale. Or, celle-ci joue un rôle primordial, notamment par le renforcement de la résistance des berges à l’érosion, par l’augmentation de la résistance à l’écoulement et par la fourniture de débris végétaux qui peuvent jouer un rôle morphologique majeur, notamment en matière de stockage sédimentaire : de par la création d’embâcles (piégeage de débris végétaux par la végétation en place : bois mort de toutes tailles, feuillages, etc.), les sédiments sont piégés à leur tour et s’accumulent.

Certains auteurs proposent d’intégrer la végétation comme une variable de contrôle de la morphologie au même titre que les forçages hydrologiques et détritiques (Montgomery et Buffington 1998 – fig. 2).