Vous êtes ici

4.1.5. Étude et recommandations sur les limites de la végétalisation ligneuse sur des berges intégrées à une digue de protection contre les crues

La végétalisation des protections de berge et les ouvrages de défense de berge construits à l’aide de techniques végétales présentent de nombreux avantages sur les plans écologique et paysager. Ces techniques sont donc à encourager dans les projets d’aménagement de cours d’eau. Il existe cependant une configuration d’ouvrages où des restrictions à la recommandation précédente s’imposent : lorsque la berge à défendre est prolongée par le talus (ou parement) d’une digue de protection contre les crues, les règles de l’art du génie civil recommandent de la maintenir dans un état strictement enherbé, dans sa partie haute tout au moins.

Une digue de protection contre les crues est un ouvrage en remblai ou en maçonnerie construit en élévation par rapport au niveau du terrain naturel et/ou au sommet de la berge (si la digue est proche du cours d’eau), dont la fonction est de contenir l’eau afin de l’empêcher d’envahir une zone naturellement inondable. Dans le présent ouvrage, seul le cas des digues en remblai est considéré.

Dans cette configuration, des arbres ou arbustes se développant sur la digue ou à proximité de son pied, côté rivière ou torrent, sont susceptibles de remettre en cause la sécurité de l’ouvrage et donc sa fonction de protection des biens et des personnes situés dans la zone inondable. Il peut alors y avoir une contradiction entre la volonté de végétaliser les berges de cours d’eau et celle d’éviter arbres et arbustes sur les digues. Notons que la configuration amenant à un tel conflit d’objectifs n’est absolument pas majoritaire le long des cours d’eau de montagne car, bien que l’on ne dispose pas de statistiques précises, seule une faible part du linéaire total des rivières torrentielles et des torrents alpins est endiguée, au sens défini ci-dessus.

Dans cette configuration, des arbres ou arbustes se développant sur la digue ou à proximité de son pied, côté rivière ou torrent, sont susceptibles de remettre en cause la sécurité de l’ouvrage et donc sa fonction de protection des biens et des personnes situés dans la zone inondable. Il peut alors y avoir une contradiction entre la volonté de végétaliser les berges de cours d’eau et celle d’éviter arbres et arbustes sur les digues. Notons que la configuration amenant à un tel conflit d’objectifs n’est absolument pas majoritaire le long des cours d’eau de montagne car, bien que l’on ne dispose pas de statistiques précises, seule une faible part du linéaire total des rivières torrentielles et des torrents alpins est endiguée, au sens défini ci-dessus.

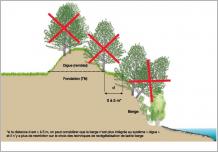

Par ailleurs, il est ici convenu que la berge de cours d’eau est dite « intégrée » à une digue lorsque le sommet de berge est confondu avec le pied côté rivière ou torrent du parement de ladite digue, ou est situé à moins de 5 mètres de celui-ci (fig. 4). Si le sommet de berge est à plus de 5 mètres du pied de digue, on peut en effet considérer que l’on dispose d’une marge de sécurité suffisante pour laisser les ligneux se développer sur la berge sans conséquence fâcheuse pour la digue, à condition toutefois de pratiquer une surveillance de routine adéquate.

Pour mieux évaluer les risques liés aux ligneux se développant sur les digues ou sur les berges intégrées à une digue, des études ont été conduites, notamment dans le cadre du projet Géni’Alp, sur les enracinements des arbres et arbustes susceptibles de s’y trouver. Ces études ont consisté à dessoucher des arbres pour caractériser la structure globale de leurs systèmes racinaires (forme, dimension, distribution des racines, spécificités morphologiques, volume d’encombrement et phénomène de décomposition racinaire). Ces analyses permettent d’affiner les recommandations pour la mise en œuvre des techniques de génie végétal sur une berge intégrée à une digue.

4.1.5.1. Les paramètres contrôlant la structure des systèmes racinaires : impacts sur les digues

Il existe quatre types d’enracinement : traçant, fasciculé, pivotant et mixte (Köstler et al. 1968). Chaque type induit des risques différents pour les digues à moyen et long terme (Zanetti 2010).

Un système traçant est peu résistant aux contraintes d’arrachement mais assure en contrepartie une fixation de la partie superficielle du sol face au ruissellement ou au courant. Ce type de structure est dangereux pour la digue si les racines s’enfoncent dans le corps de l’ouvrage ou dans sa fondation à l’horizontale et le traversent en partie.

Un système fasciculé présente une bonne résistance à l’arrachement du fait de la répartition dense et homogène des racines, mais possède un volume d’encombrement élevé, nuisible pour la structure en génie civil en cas de pourrissement ou d’arrachage.

Un système pivotant mature génère un risque pour les digues car il pénètre le corps du remblai. Il assure un bon ancrage de l’arbre par son ou ses pivots, mais pose cependant des problèmes de déstructuration des matériaux. Les pivots de gros diamètre engendrent en outre un risque d’effondrement après leur pourrissement.

Un système racinaire à structure mixte, composé de racines horizontales et verticales, rassemble les avantages et inconvénients précédemment énoncés pour les systèmes traçants et pivotants.

Les paramètres influençant la structure des systèmes racinaires sont essentiellement :

• la position de l’arbre sur le talus (parement de la digue ou berge), qui conditionne l’accès à l’eau ;

• les propriétés des matériaux de la digue ou de la berge (granulométrie, sédimentométrie, etc.).

• la position de l’arbre sur le talus (parement de la digue ou berge), qui conditionne l’accès à l’eau ;

• les propriétés des matériaux de la digue ou de la berge (granulométrie, sédimentométrie, etc.).

Structure racinaire et position de l’arbre sur la digue ou la berge

Les arbres positionnés en pied de berge ou de digue et proches de l’eau ont généralement des systèmes traçants. On observe chez la plupart des espèces une galette racinaire plane qui épouse la surface supérieure de la nappe par un nombre très important de radicelles. En effet, l’essentiel des essences de bord de cours d’eau ont d’importants besoins en eau pour se développer, mais n’émettent pas de racines sous le niveau permanent des eaux (asphyxie), à l’exception des aulnes qui ont des racines capables de capter l’oxygène présent dans l’eau.

Sur les zones situées en milieu de digue et de berge, les systèmes racinaires sont généralement mixtes ou fasciculés. Dans ces situations, les racines se développent en profondeur pour capter l’eau. Une fois que les pivots ont atteint l’eau, ils se subdivisent en racines fines et radicelles absorbantes.

En haut de berge ou de digue, sur matériaux grossiers et drainants, et lorsque la nappe est trop lointaine (> 3 m), le sol sec et pauvre est peu propice aux racines : les systèmes racinaires restent alors superficiels, sauf dans les climats très humides en été qui empêchent le dessèchement du substrat.

Structure racinaire et matériaux

La granulométrie des matériaux induit des modifications de la structure racinaire. Dans les matériaux grossiers (sablo-graveleux), les racines ont une morphologie irrégulière (marquée par la présence de galets) et sont moins nombreuses que dans les matériaux fins (sablo-limoneux). Dans ces derniers, les racines sont nombreuses et ont une morphologie régulière.

Sur matériaux grossiers, les arbres développent un système racinaire à structure mixte, tandis que sur matériaux fins, on observe souvent des systèmes à structure fasciculée. La structure racinaire dépend beaucoup plus des conditions de développement (accès à l’eau et nature des matériaux) que de l’espèce végétale.

4.1.5.2. Décomposition racinaire et risques engendrés pour les digues

Tandis que la décomposition des pivots et du cœur des souches génère des risques d’effondrements localisés des talus de digue (fig. 5), celle des grandes racines traversantes crée un risque de formation de renard hydraulique. Le renard hydraulique est une érosion interne de conduit qui se matérialise par l’entraînement des particules des parois d’un conduit ou d’une fissure dans le sol (fig. 6).

Tandis que la décomposition des pivots et du cœur des souches génère des risques d’effondrements localisés des talus de digue (fig. 5), celle des grandes racines traversantes crée un risque de formation de renard hydraulique. Le renard hydraulique est une érosion interne de conduit qui se matérialise par l’entraînement des particules des parois d’un conduit ou d’une fissure dans le sol (fig. 6).

Lors de l’étude sur le terrain de la dégradation naturelle des racines, la date de leur mort est souvent inconnue, mais l’état visuel de dégradation renseigne sur les modalités du phénomène de décomposition. La texture (sciure, copeaux, bois encore consistant), la structure (état de conservation du cœur, du duramen, de l’aubier et de l’écorce) ainsi que les traces d’attaque du bois (champignons ou insectes) peuvent être observées. Cette caractérisation de l’état de décomposition permet de déterminer le moment à partir duquel les racines pourries sont susceptibles de créer des chemins d’écoulement préférentiel pouvant générer l’apparition de désordres dans les ouvrages.

Dans les matériaux faiblement cohésifs (sables, graviers, alluvions grossiers, etc.), le réarrangement spontané comble les zones de décomposition au fur et à mesure que le bois pourrit. Ainsi, le bois en décomposition n’accroît que peu le risque de circulation d’eau car ces matériaux sont déjà perméables naturellement.

Dans les matériaux faiblement cohésifs (sables, graviers, alluvions grossiers, etc.), le réarrangement spontané comble les zones de décomposition au fur et à mesure que le bois pourrit. Ainsi, le bois en décomposition n’accroît que peu le risque de circulation d’eau car ces matériaux sont déjà perméables naturellement.

Par contre, dans les matériaux fins et cohésifs (limoneux, argilo-limoneux), les vides créés par la décomposition des racines persistent longtemps. Si cela n’est pas nécessairement problématique sur une berge, cela l’est beaucoup plus sur une digue dont la fonction principale est de contenir la charge hydraulique et les écoulements en période de crue.

Indépendamment du type de matériau, les racines peuvent créer des galeries lorsque le bois de cœur se désagrège plus rapidement que le bois périphérique ou l’écorce. La présence de matière organique liée à la décomposition des racines est ainsi favorable à la colonisation des galeries de racines mortes par les racines vivantes des végétaux implantés à proximité (fig. 7).

4.1.5.3. Synthèse et préconisations

La végétation arborée et arbustive sur les berges remplit de multiples fonctions positives sur les plans écologique, mécanique et paysager. Les techniques de génie végétal sont donc fortement recommandées pour la protection des berges si, bien sûr, une telle protection est nécessaire. Aucune restriction n’existe lorsque ces berges ne sont pas intégrées à des digues ou lorsque qu’il faut protéger la berge qui supporte la digue (végétalisation possible de la partie inférieure de la berge située sous la digue – fig. 4).

La végétation arborée et arbustive sur les berges remplit de multiples fonctions positives sur les plans écologique, mécanique et paysager. Les techniques de génie végétal sont donc fortement recommandées pour la protection des berges si, bien sûr, une telle protection est nécessaire. Aucune restriction n’existe lorsque ces berges ne sont pas intégrées à des digues ou lorsque qu’il faut protéger la berge qui supporte la digue (végétalisation possible de la partie inférieure de la berge située sous la digue – fig. 4).

Cependant, les configurations dans lesquelles la berge est intégrée à une digue, certes minoritaires en termes de linéaire mais importantes en termes d’enjeux de sécurité, imposent de rester vigilant quant à la colonisation des espèces végétales implantées à l’interface berge/digue. En effet, certaines essences arborées développent de grandes et grosses racines, susceptibles de traverser une partie voire la totalité de la digue (fig. 8) et menaçant de ce fait la sécurité de l’ouvrage. Les vieilles souches, ayant un volume d’encombrement très important, génèrent la déstructuration d’une partie importante de l’ouvrage en cas de basculement de l’arbre par le vent ou le courant (fig. 9). Les digues remplissant des fonctions de protection des biens et des personnes contre les inondations, leur bon fonctionnement apparaît donc comme une priorité. Pour remplir ce rôle sécuritaire, il est nécessaire d’éviter tout risque nuisant à leur bonne étanchéité ou stabilité.

Par ailleurs, afin de suivre l’état de ces digues dans le temps, il est indispensable de pouvoir les surveiller visuellement. Un tel contrôle visuel n’est malheureusement pas compatible avec la présence de ligneux qui peuvent cacher d’éventuels désordres, voire empêcher ou gêner la progression pédestre sur les ouvrages. Sans compter que la présence d’un couvert boisé favorise la venue d’animaux fouisseurs (blaireau, ragondin, rat musqué, lapin, etc.) qui creusent leur terrier dans les digues.

Par ailleurs, afin de suivre l’état de ces digues dans le temps, il est indispensable de pouvoir les surveiller visuellement. Un tel contrôle visuel n’est malheureusement pas compatible avec la présence de ligneux qui peuvent cacher d’éventuels désordres, voire empêcher ou gêner la progression pédestre sur les ouvrages. Sans compter que la présence d’un couvert boisé favorise la venue d’animaux fouisseurs (blaireau, ragondin, rat musqué, lapin, etc.) qui creusent leur terrier dans les digues.

Il est cependant difficile d’établir des règles générales pour tous les ouvrages hydrauliques et cours d’eau. En effet, chaque cas est particulier en termes d’enjeux sécuritaire, social, écologique et paysager, ainsi qu’en termes de régime hydrologique, de type et de violence de crue, de matériaux constitutifs, de dimension, de climat, de position de la digue par rapport à la berge, de marge de sécurité, etc.

Gardons à l’esprit qu’au-delà d’une distance de l’ordre de 5 mètres par rapport au pied de digue, le gestionnaire a toute latitude pour végétaliser les berges.

Un diagnostic précis et le développement d’un plan de gestion adapté sont nécessaires pour tout choix qui s’écarte de la règle de base consistant à maintenir, sur les digues et plus généralement sur les ouvrages hydrauliques en terre, une végétation au stade uniquement herbacé. Il s’agit ainsi d’éviter totalement la présence d’arbres ou grands arbustes sur ces ouvrages et, lorsqu’ils sont déjà boisés, d’éviter au moins que ces arbres et leurs souches n’atteignent de grandes dimensions en hauteur ou diamètre.

Un diagnostic précis et le développement d’un plan de gestion adapté sont nécessaires pour tout choix qui s’écarte de la règle de base consistant à maintenir, sur les digues et plus généralement sur les ouvrages hydrauliques en terre, une végétation au stade uniquement herbacé. Il s’agit ainsi d’éviter totalement la présence d’arbres ou grands arbustes sur ces ouvrages et, lorsqu’ils sont déjà boisés, d’éviter au moins que ces arbres et leurs souches n’atteignent de grandes dimensions en hauteur ou diamètre.

Cette règle ne souffre d’exception que sur les ouvrages à profil transversal très confortable, avec des pentes faibles de talus et/ou une crête large, voire lorsqu’ils sont équipés de dispositifs étanches robustes (paroi moulée), cas rare dans les aménagements de montagne.

Il faut cependant noter que sur les ouvrages à profil étroit et talus raides, les arbres restent parfois les seuls éléments assurant temporairement une certaine stabilité à l’ouvrage. Leur suppression implique donc de refaire l’ouvrage dans sa totalité, ce qui ne peut se faire que dans le cadre d’un projet de confortement comportant une étude de diagnostic préalable.

Bien que cela soit parfois difficilement acceptable aux niveaux social, écologique et paysager, il n’est pas souhaitable d’implanter des arbres sur les ouvrages hydrauliques en remblai, neufs ou remis en état. La structure de protection de surface à recommander pour les digues en remblai modernes est la couverture herbacée régulièrement entretenue.

Dans les projets de réaménagement de digue, une possibilité permettant de concilier protection de berge par végétalisation (sans plus aucune restriction) et sécurité de la digue remise à niveau, est de déplacer la digue, c’est-à-dire de l’éloigner du cours d’eau afin de restaurer l’espace de mobilité de ce dernier sur les tronçons où cela s’avère possible. De telles solutions de travaux apparaissent progressivement.

Dans les projets de réaménagement de digue, une possibilité permettant de concilier protection de berge par végétalisation (sans plus aucune restriction) et sécurité de la digue remise à niveau, est de déplacer la digue, c’est-à-dire de l’éloigner du cours d’eau afin de restaurer l’espace de mobilité de ce dernier sur les tronçons où cela s’avère possible. De telles solutions de travaux apparaissent progressivement.